„Seine Tonbildung war von exquisiter

Perfektion,

die Phrasierung höchst musikalisch,

die Deklamation von größter Ausdruckskraft.“

Richard Aldrich über Dufrannes Golaud (NYC 1902)

Noblesse

vocale

Élégance. Dignité. Espression:

Der Age-d’or-Baryton Hector Dufranne

Im gängigen Vokabular eines breiten Musikpublikums, nicht weniger in schein-kompetenten

Sentenzen bei Boulevard-Medien und Funk-Ansagen, wird der Begriff Belcanto seit je als Synonym für schöne Stimmen und eingängige Opernmelodik verwendet. Tatsächlich

bezeichnet er eine stilistisch definierte Ära der Opernkunst, entstanden als Folgewirkung des Hochbarock seit Beginn des 18. Jahrhunderts. Belcanto steht auch als Sammeltitel für die Opernkomposition

von etwa 1810 bis 1845 in Italien.

Der Begriff bezeichnet weiter eine musikgeschichtlich bedeutsame, vielleicht die zentrale Stiltechnik des

Gesangs, von der die Praxis professionellen Singens im Konzert und auf der Musikbühne nicht nur bestimmt, sondern geradezu definiert wurde. Sie bestand im 19. Jahrhundert als verbindliche Vorgabe für

jederlei Gesang als Kunst. Belcanto-Gesang = die Anwendung klassischer Formen und Stile der Gesangskunst, war auch in Frank-reich, England, Russland, teilweise in Deutschland und

Mitteleuropa Standard. Erst mit dem Siegeszug des Musikdramas von Wagner & Verismo ging er für lange verloren und erlebt erst seit den 1970/80er Jahren eine

Renaissance.

Curiosité des collecteurs

Diese hat ein so grandioses Sängerkönnen erreicht und präsentiert, dass sich ein

retro-spektives Interesse an originalen Tonzeugnissen der letzten Ausläufer meisterlichen Gesangs aus dem Golden Age, also der Frühzeit der Tondokumentation, verstärkt hat - über spezialisierte

Kreise von Kennern und Sammlern hinaus. Diese Nachfrage sucht das Hamburger Archiv mit der Editionsreihe HAfG Acoustics zu erfüllen - ein weites Feld für viele Jahre

Editionsarbeit.

Zentrale Basis für vollendetes Singen nach den Prinzipien des Belcanto ist das Legato = die in einen

geschlossenen, linearen Klangstrom integrierte Führung und Modulation der Singstimme. Elemente des Belcanto sind Messa di voce, Appoggiaturen, Portamenti und dazu die virtuose Ausschmückung durch

Koloraturen und Fiorituren. Ihr Einsatz ist, ungeachtet der Herkunft aus der italienischen Oper, nicht an

die Sprache der Gesangstexte gebunden.

Zu den Zeiten, als musikalische Bühnenwerke grundsätzlich in den Landessprachen aufgeführt wurden, waren die

Ausbildungs-, Verlags- und Produktionsstätten der klassischen Gesangskunst in den europäischen Staats- und Kultur-Metropolen konzen-triert - am stärksten (neben, teilweise sogar vor den italienischen

Zentren: Milano, Napoli, Venezia) in Paris, London, St.Petersburg.

Wer also als Sammler von heute erstaunt oder enttäuscht darüber sein mag, dass sich

im Archivbestand beispielhaften Gesangs auf frühen Tonträgern der „italienische Anteil“ eher bescheiden ausnimmt, sollte sich bewusst machen: Sängerinnen & Sänger italienischer Provenienz in

Aufnahmen ab 1902 ff. waren seit Jahrzehnten „belcanto-entwöhnt“. Auf italienischen Bühnen hatte sich spätestens seit 1890 (der Uraufführung von Mascagnis Cavalleria Rusticana) in

universeller Fülle das neue Repertoire des Verismo durchgesetzt: Exponenten belcantistischen Singens wie Bellincioni, Russ, Burzio, Mantelli, de Lucia, Marconi, Battistini, Maurel sangen längst

(sogar kontinental) dominante Verismo-Partien. Dieser weithin brachiale Umschwung galt aber nicht an außeritalienischen Plätzen, am wenigsten in Paris und damit in der französischen

Kulturszene.

Le Beau Ideal

Die französische Oper erlebte keinen „Verismo“. Die Grand-Opéra von Meyerbeer

& Halévy folgte zwar wagnerischer Dramaturgie, hielt aber an Stil und Manier des klassischen Gesangs in dramatisierenden Formen fest. Die Opéra Lyrique von Thomas

& Gounod bis Massenet folgte ihr in romantisierender Expansion. Kurz: Das Singen nach klassischen, also auch belcantesken Kriterien blieb im französischen Kulturbereich obligatorisch, bis ins

zweite Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts - oder auch: durch die Acoustic Recording Era hindurch.

In Paris wirkten die maßgeblichen Maîtres du chant (man denke an die Schule der Mathilde

Marchesi mit gut zwei Dutzend Weltstarsopran-Schülerinnen, von Adams bis Melba). Dort traten die bis heute alleinständigen Meistersänger/innen der Epoche auf, wurden deren Leistungen en suite

tondokumentiert. Darum stehen uns erheblich mehr Belcanto-Tonzeugnisse französischer als italienischer Provenienz zur Verfügung. Wer Diktion, Technik, Stil tradierten Lyrique-Chants in originalem

Sound nachvollziehen möchte, kommt nicht am französisch bestimmten Erbe in den Schallarchiven vorbei.

Einige wenige Beispiel-Namen: die Soprane Arral, Calvé, Garden, Bréjean, die Altistin Raveau, die

Tenöre Escalais, Affre, Alvarez, Franz, Dalmorès, Fontaine, Clément, Vaguet, Beyle, die Bassisten Plançon, Nivette, Belhomme, Gailhard, Payan, Aumonier, Journet … Der Basse chantant

Pol Plançon etwa bietet, vor sämtlichen Italienern der Ära, geradezu überwältigende Zeugnisse sängerischer Virtuosität.

Nicht weniger reich präsentiert sich die tönende Hinterlassenschaft französischer Belcanto-Baritone, beginnend mit Pathé

Cylindern r.1900. Sie reicht vom Uraufführungs-Titelhelden des Thomas-Hamlet (1868!) Jean-Baptiste Faure bis zu den ersten Electric Records - mit Jean Lassalle, Léon

Fugère, Léon Melchissédec, Gabriel Soulacroix, Maximilien Bouvet, Jean Noté, Alexis Ghasne, Jean Périer und vor allem Maurice Renaud. In diese Reihe gehört - bis in die 1930er gefeiert

und hochgeachtet - der Baryton chantant, dem diese Edition gewidmet ist: der bedeutende Vocalist und Sängerdarsteller Hector Dufranne.

_____________________________________________________________________

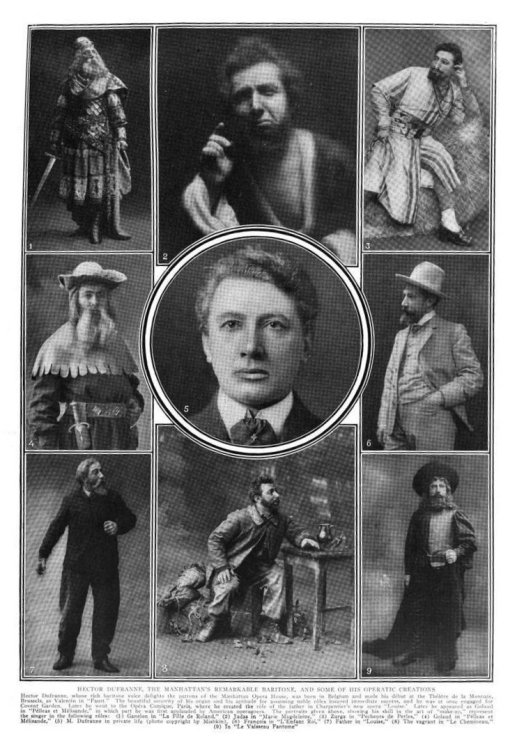

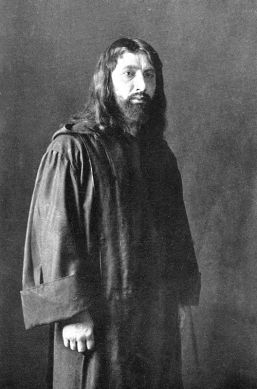

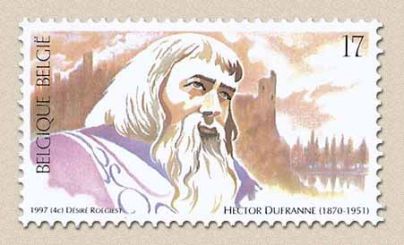

HECTOR DUFRANNE - Bariton

(* 25.10.1870 Mons / Wallonie - † 3.5.1951 Paris)

Wie so viele bedeutende Sänger der Grande-Époque auf den Pariser Musikbühnen, stammte dieser zentrale Protagonist der

Pariser Opernhäuser aus Belgien. Der Jüngling hatte als Chorist und gelegentlicher Solist bei Musikvereinigungen der Wallonie erste Auftrittserfahrungen gewonnen. Dabei war er von dem

Gesangspädagogen Achille Tendeur entdeckt worden. Dieser vermittelte ihn um 1890 an das Königliche Konser-vatorium in Brüssel. Dort absolvierte er ein umfassendes Studium zur Bühnenlaufbahn, dazu

eine Gesangsausbildung bei dem Tenor Désiré Demest (1864-1932), der als legendäre Regional-Berühmtheit zu den angesehensten Konzertsolisten seiner Zeit gehörte.

Sein Bühnendebüt hatte Hector Dufranne gleich am ersten Haus des Landes, dem Théâtre de LaMonnaie de Bruxelles, als

Valentin in Gounods Faust. Es folgten drei Spielzeiten bei langsam wachsendem Erfolg als universell geforderter Lyrique-Bariton. Dann lud ihn die Pariser Opéra-Comique zu einem

Engagements-Gastspiel ein. Seine Antrittspartie war 1900 der Thoas in Glucks Iphigénie en Tauride. Er blieb für 12 Spiel-zeiten fest an dem berühmten Haus, war ab 1907 zugleich Solist der

Grand-Opéra und bewahrte beiden Instituten bis zum offiziellen Bühnenabschied 1935 die Treue. In Paris sang er über 70 Partien eines weitgespannten und varianten Repertoires zwischen

Bariton-Martin und Basse-Chantant mit lyrischen und dramatischen Charakteren.

Seine Präsenz in Paris gehört zu den längsten, die dort ein Sänger hatte.

Spektakuläre Kreationen

Allein an der Opéra-Comique wirkte Dufranne in einer Vielzahl von Ur- & Erstauf-führungen mit, durchwegs in zentralen

Rollen: 1901 in L’Ouragan von Alfred Bruneau

& Griséldis von Jules Massenet, 1904 in La fille de Roland von Henri Rabaud, 1907 in

Le Chémineau von Xaver Leroux, 1906 in Les Amaillis von Gustave Doret, 1908 in La Habanera von Raoul Laparra, 1910 als Scarpia in Puccinis Tosca; an der

Grand-Opéra

in französischer Erstaufführung 1910 als Joachanaan in R. Strauss‘ Salomé; 1907 an der Monte-Carlo Opéra in den Uraufführungen von Massenets Thérèse und von Bruneaus Naïs

Micoulin.

Ab 1908-10 führte ihn seine Karriere nach USA an das Manhattan Opera House in

New York, dort mit den Premieren von Massenets Sapho und Griséldis, weiter La Princesse d’Auberge von Jean Blockx. Ab 1910, dann 1913-22, war er gefeiertes Mitglied der

Philadelphia Opera und Chicago Civic Opera, hier in der Uraufführung von Prokofieffs L’Amour des trois oranges. Ab 1922 war er wieder in der europäischen Kulturmetropole Paris aktiv: 1923 in

der Uraufführung von Manuel de Fallas El retablo de Maese Pedro, ferner in den Premieren von Reynaldo Hahns La Carmélite, Hiller-machers Circé, Messagers

Fortunio.

Dufrannes vielleicht berühmteste Kreation war der Golaud in der Uraufführung von Claude Debussys Pelláes et Mélisande, neben Mary Garden, Jean Perrier, Jeanne Gerville-Réache, Félix Vieuille, dirigiert von André Messager, 1902 in der

Opéra-Comique. Er

gab die Partie auch bei den Erstaufführungen des Werks an Covent Garden London

und in den USA. Sie blieb eine Favorite in seinem Repertoire und wurde 1928 bei Columbia aufgenommen.

Ungeachtet solcher Fülle an Rollenkreationen galt Hector Dufranne auch als Erstrang-Sänger

im Dominanz-Repertoire, als Lyrik-, Charakter- und Heldenbariton, sogar Basse-Chantant: mit Pizarro, Don Giovanni, Tonio, Escamillo, Albert, Hérode, Athanaél, Nilakantha, Germont, Renato,

Rodrigue, Amonasro, Wolfram, Heerrufer, Kurwenal, Marcello, Scarpia, Dappertutto, Berlioz‘ Méphistophéles, Alberich, Jochanaan …

25 Jahre Referenzaufnahmen

Dufrannes Tonaufnahmen dokumentieren sein künstlerisches Vermächtnis über ein

Vierteljahrhundert auf gleichbleibend hohem Niveau - stimmlich und sängerisch. Sie umspannen die Jahre 1904/05 bei G&T und 1906/09 bei G&T/Zonophone, zahlreich 1908-10 bei

Gramophone, schließlich von 1912 bis 1928 (großenteils in NYC) bei Columbia.

Wir hören „eine volle, warme Stimme mit der Tessitura eines Bassbaritons, vom tiefen G‘ des Bass zum G‘‘ des Baritons

- aber bei relativ hellem Timbre“ (so Jürgen Kesting). Sie wird perfekt intoniert und in allen Stimmetagen auf konzentriertem Atem schlank geführt. Der Ton ist weit vorn platziert, wird

ausgewogen flexibel und expansiv eingesetzt. Die juvenil anmutende, zwischen Honig und Caramell changierende Klangfarbe ist vielfältig variabel, vermittelt individuellen Charakter und tonale

Intensität in gestalterischer Eloquenz. Die exzellente Artikulation des Sängers geht nie zulasten vokaler Klangent-faltung; sie belegt und vermittelt darstellerische Präzision. Vor allem: Dufranne

singt in der Grammatik des klassischen Belcanto französischer Prägung - souverän phrasierend und ausdrucksvoll gestaltend. Ein moderner, doch beispielhaft-klassischer Repräsentant des lange

verlorenen Ideals.

Hector Dufranne hatte eine sehr lange Karriere - nicht nur in Paris, sondern auch in internationalem Maßstab. Er

gastierte an großen westeuropäischen Opernhäusern wie London, Amsterdam. Brüssel, Antwerpen, Liège, Lyon, Marseille, Monte-Carlo, in Übersee in New York, Chicago,

Philadelphia, Baltimore, Milwaukee, Atlanta, Boston - ein Ambassadeur culturel des artes

françaises. Noch 1935 sang er in Amsterdam, zuletzt 1939 in Vichy Debussys Golaud mit, wie berichtet wird, Souveränität, Stimmglanz

und Faszination. Seine Kunst setzt bis heute Maßstäbe für Gesang in klassischer

Meisterschaft.

KUS