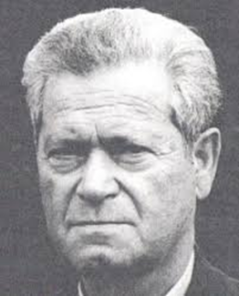

Nikolaus Lehner, Zeitzeuge

Ein Dachauer Bürger ohne Beispiel.

Dachau, 10. Januar 2005: Nikolaus Lehner ist tot. Einer der letzten großen Zeugen der Zeit in Dachau ist im Alter von 81 Jahren gestorben. München, 13. Januar 2005: Gestern wurde er auf dem

jüdischen Friedhof in München beerdigt.

Lehner war einzigartig unter den Überlebenden des NS-Konzentrationslagers Dachau: der einzige, der vom Tag der

Deportation ins Lagerüber die Befreiung hinaus bis zu seinem Tod an diesem Ort geblieben war. Mehr als sechzig lange Jahre. Ein Dasein in Dachau, das den Anschein der Normalität wahrte: eine

Ehefrau und drei Kinder, ein holzverarbeitender Betrieb, ein eigenes Haus. Lehner bezeichnete sein Bleiben in Dachau später als „schicksalhafte Entschei-dung in Raten“. Eigentlich hatten er und seine

Frau Rosa, Naziverfolgte wie er, nach Amerika auswandern wollen, doch der Wunsch ging in Bürokratie und Alltag unter. Als Bürger der Kreisstadt aber wurde er: Ein Dachauer im besten

Sinne.

„Ein Bürger dieser Stadt mit gewisser Verpflichtung“ - so sah Nikolaus Lehner sich selbst. Als solcher tat er weit mehr als das Normale. Er engagierte sich unbeirrt für die

Auseinandersetzung mit Faschismus und NS-Geschichte. Bereits 1980 setzte er sich mit Johann Waltenberger, dem Direktor des Josef-Effner-Gymna-siums, für ein Haus der Begegnung ein. Und er machte die

damals üblichen Dachau-Erfahrungen: Er wurde vom Stadtrat und dem damaligen Oberbürger-meister Lorenz Reitmeier (ÜB) zurückgewiesen - und gleichzeitig belehrt: „Sie handelten aus sehr edlen und

anerkennenswerten Motiven“, jedoch sei „mit ihrem Vorschlag eine wirkliche Lösung gegenüber der KZ-Problematik nicht zu erreichen“.

Es mögen derlei unsägliche Eindrücke gewesen sein, die Lehner manchmal ent-täuscht wirken ließen .Dennoch hielt er fest

an seinem Einsatz für Dialog und Verständigung. Ganz bewusst suchte er das Gespräch, ging als Zeitzeuge in Schulklassen, führte ungezählte Besuchergruppen durch die Gedenkstätte. Er war überzeugt,

„dass Annäherung eine Initiative auf beiden Seiten sein muss“.

Dass die andere Seite auf sich warten ließ, ja gelegentlich die ausgestreckte Hand brüsk zurückstieß, das merkte er sich.

Und kam später darauf zurück. Kurz und sarkastisch, wie es seine Art sein konnte. Als 1998 das Dachauer Jugendgäste-haus eröffnet wurde und auch jene, deren Repräsentanten zuvor „bis zum letzten

Blutstropfen“ gegen eine Internatio-nale Jugendbegegnungsstätte hatten kämpfen wollen, renommieren kamen, da sagte Lehner nur: „Hinterher waren sie ja alle dafür.“

Ein geschmeidiger Zeitzeuge war Lehner nie. Keiner, der es den Offiziellen leicht machte, sich an seiner Seite zu

sonnen. Er war ernsthaft, nachdenklich und daher spröde. Er sah und hörte immer genau hin. Wenn die Kultusministerin Monika Hohlmeier (CSU) anlässlich eines Gedenktages vermerkte, Dachau sei kein

Vernichtungslager gewesen, ärgerte er sich über dieses Leichthingeworfene:

Ob sie nicht wisse, wie viele Menschen in Dachau vernichtet wurden? Und als der neue OB Kurt Piller (ÜB) im T-Shirt mit dem Schriftzug „Dachau“ vor Stacheldraht und KZ-Mauer für die Pressekameras

posiert hatte, war es einzig Lehner, der ihn auf dieses fragwürdige Bild ansprach.

Lehner war 20 Jahre alt, als er mit Tausenden Gefangenen zusammengepfercht

in einem Güterzug in Dachau ankam. Ein junger Jude aus Sighet in Siebenbür-gen, der einst davon geträumt hatte, Geiger zu werden. Seine Eltern waren in Auschwitz ermordet worden. Als Dachau befreit

wurde, lag er mit Typhus in einer Baracke. Dass er an diesem Ort nicht nur sein Leben gelebt hat, dass er ein streitbarer, weit über Dachau hinaus wirkender Bürger der Stadt war, das hat diese nie

förmlich gewürdigt. Keine Auszeichnung, keine Medaille der Stadt wurde ihm zu Lebzeiten zuteil. Lehner war Träger des Bundesverdienstkreuzes. Es war hohe Zeit, dass auch Dachau sich in angemessener

Weise vor ihm verbeugte.